脑组织氧分压探头的不同位置对脑出血患者数据解读分析的重要性

对脑组织氧分压(brain tissue oxygen tension,PbtO2)为脑出血后脑组织病生理变化提供了新的方向和重要信息。PbtO2探头位置整体信息目前被认为是有利于解读相关数据的,但具体PbtO2探头位置对ICH患者的重要意义目前仍然未知。本研究通过前瞻性的纳入需要术后予以PbtO2探头监护的ICH患者对该问题实施了研究,研究得出结论在急性期,相对于正常健康脑组织,血肿损伤周围区域更容易出现脑组织缺氧(brain tissue hypoxia,BTH)。而恢复血肿损伤区域周围的BTH应该成为相关治疗的重点目标之一。基于PbtO2监测在不同位置的重要监护作用,整合PbtO2在不同位置的监护信息在ICH患者治疗中应该成为强制的。该研究结果发表在9月的Neurocrit Care杂志上。

PMID:32918157

研究背景

虽然在过去的一段时间内神经重症监护手段有了很显著的发展,脑出血(intracerebral hemorrhage,ICH)仍然因其极高的死亡率和致残率而被认为是严重危害人类健康的疾病。随着科技的发展,多模态监测已经成为治疗ICH患者必要实施手段。多模态监测为我们了解ICH发生后机体病生理变化提供了新的思路和更多监测参数,并对ICH的治疗方案制定提供了必要依据,而脑组织氧分压(brain tissue oxygen tension,PbtO2)就是新兴的多模态监测参数之一。但是由于PbtO2只能监测探头周围一小部分脑组织的氧分压,因此如何将PbtO2数据恰当的整合将对整体数据的正确解读就起到了及其重要的作用。但是目前并未有研究直接明确探头位置可对PbtO2数值、患者预后产生深远影响。 本研究假设探头不同摆放位置可对ICH患者的PbtO2水平产生显著影响,并进一步影响ICH患者预后;同时力图证实PbtO2<20 mmHg(BTH)对患者预后产生的影响,需要确定探头的位置,而非随机摆放。

研究方法

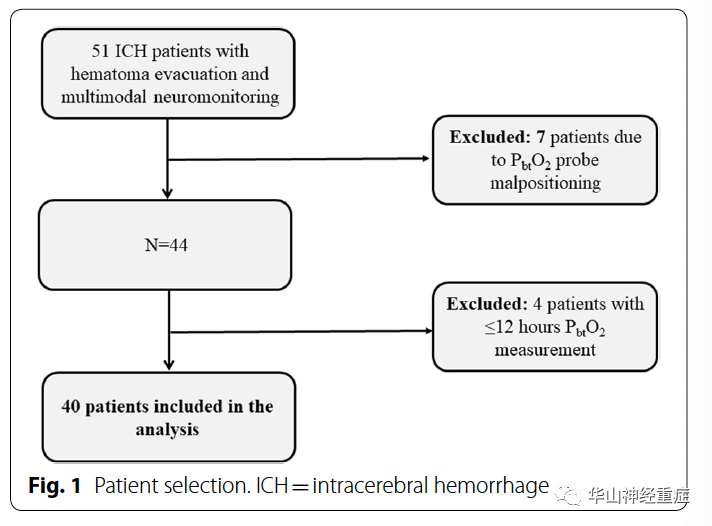

本研究并通过前瞻性纳入患者对上述假设予以论证。在2011至2018年间,根据纳入排除标准,研究连续纳入了51位ICH患者。多模态监测在血肿清除后立即实施,具体参数包括:PbtO2数值、颅内压(ICP)、脑灌注压(CPP)等。研究过程中,7位患者由于探头功能障碍、4位患者由于记录时间少于12小时而被排除。因此,研究结束时一共纳入40位患者的有效数据。

图1,患者的纳入排除标准。

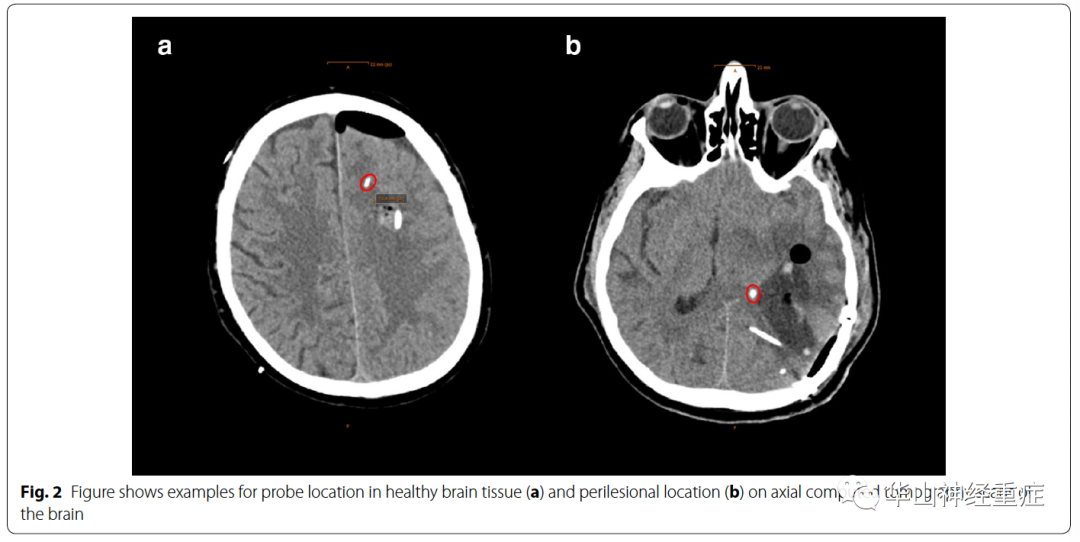

其他评价参数包括:GCS评分,APACHE-II评分以及ICH评分。血肿体积通过经典的ABC/2公式计算;预后功能水平则通过mRS评分予以评价,所有评分均在盲法下实施。 血肿清除后,多模态探头就会实施植入,并尽量植入在血肿周围的脑组织内,力求对最后可能发生继发性损伤的脑组织实施监测。研究通过CT扫描评价探头位置,如果探头位于局灶性高密度(出血脑组织)和/或局密度(血肿周围水肿、脑组织水肿、缺血灶)附近1cm以内,该探头被定义为(创伤周围区域的探头);如果探头周围1cm以内无局灶性损伤,则该探头被定义为(正常脑组织探头)。BTH的定义为PbtO2<20 mmHg。

图2:通过轴位CT图像,将探头至于正常健康脑组织(a)和血肿损伤周围区域(b)的示意图。

研究结果

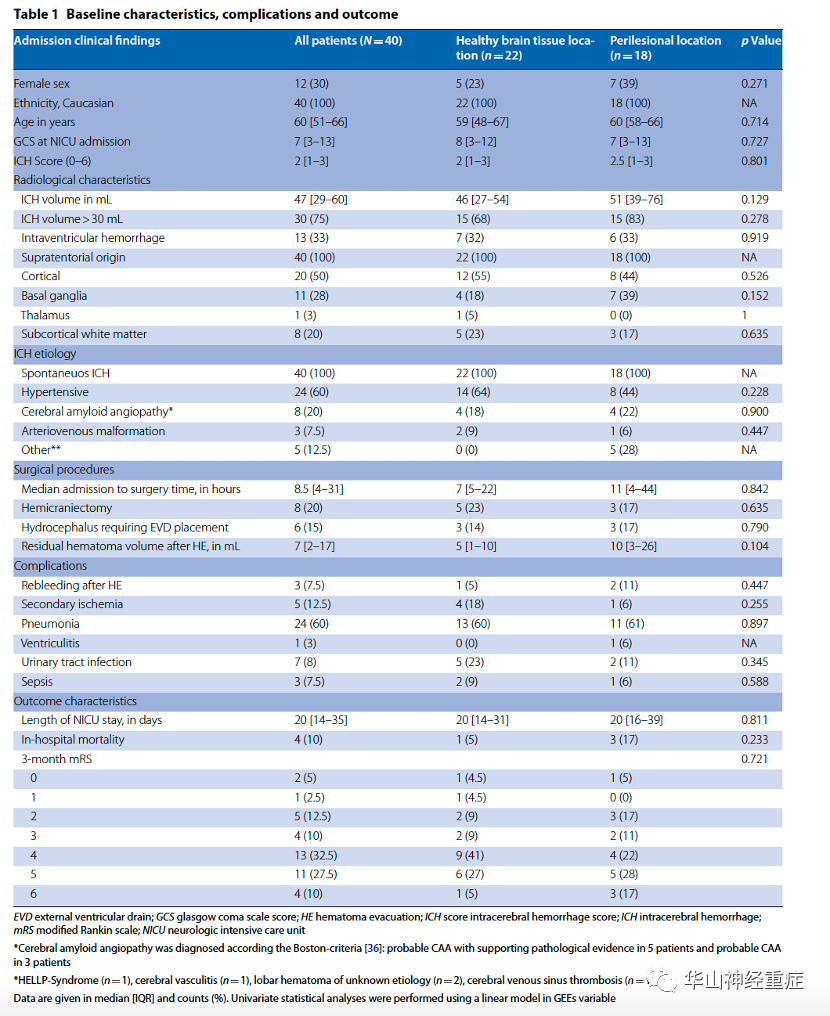

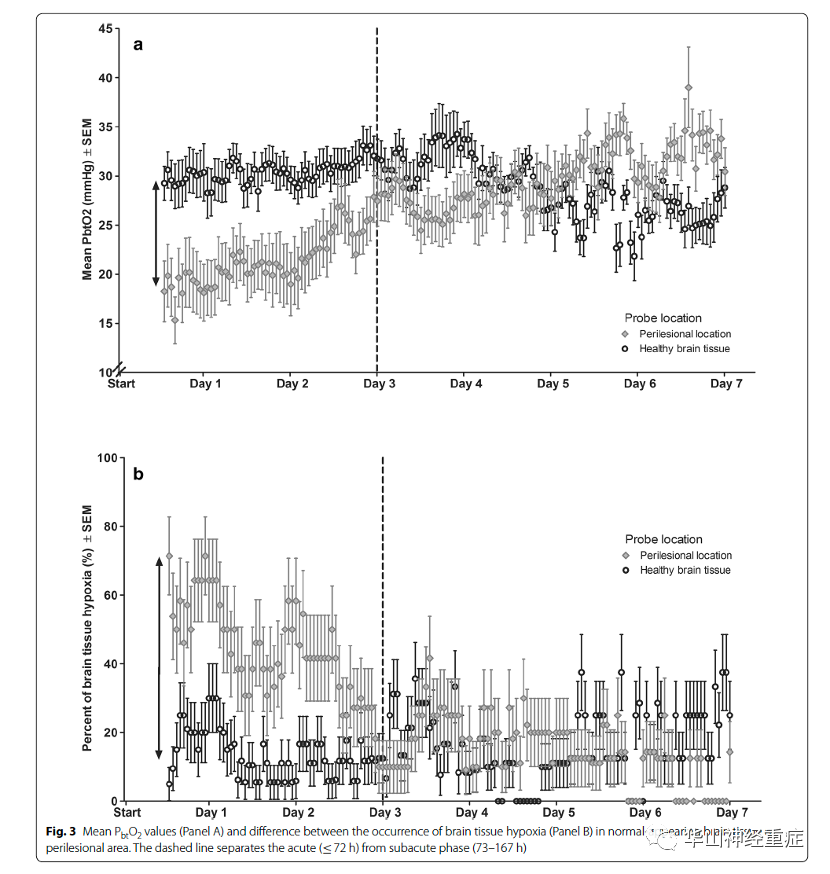

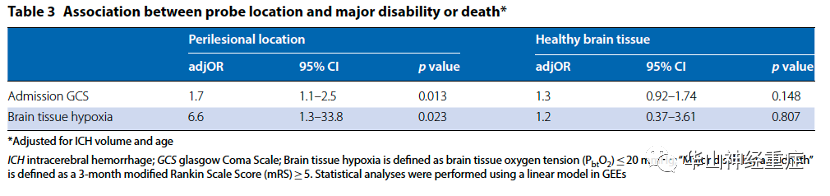

患者中位数年龄为60(51-66)岁;平均出血体积中位数为47(29-60)ml。神经检测探头的植入中位数时间为6(2-11)天。18例(18/40,45%)PbtO2探头植入于正常脑组织;22例(22/40,55%)PbtO2探头植入于损伤周围区域脑组织。相比于血肿清除后的亚急性期,急性期中(0-72小时)的PbtO2水平显著降低(21 ± 12 mmHg vs. 29 ± 10 mmHg, p = 0.010);同时,与正常脑组织相比,损伤周围区域脑组织也更容易发生BTH(46% vs. 19%, adj OR:4.0,95% CI:1.54–10.58,p=0.005)。在探头置于损伤周围区域患者中,BTH会随着时间的推移而出现缓解(p=0.001);但在正常脑组织中,BTH的发生与时间推移无显著相关性(p=0.485)。仅仅当探头置于损伤周围区域时,BTH才与ICH患者的不良预后相关(adjOR:6.6,95% CI:1.3–33.8,p=0.023)。

表1,纳入患者的基线特征、相关并发症及预后信息。

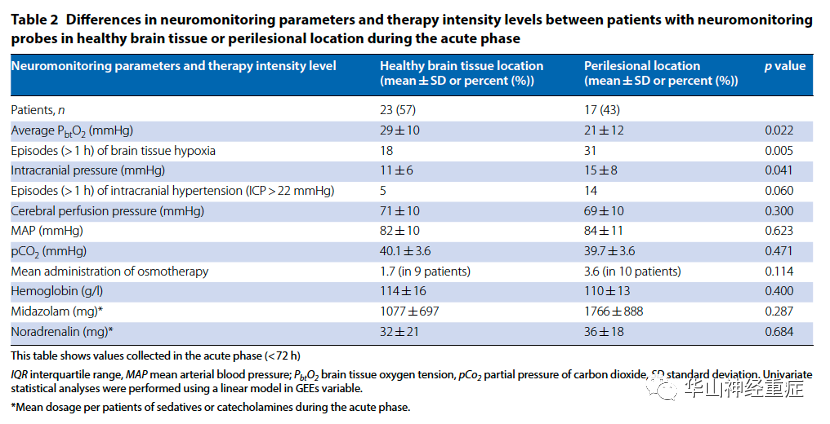

表2,相关神经监护参数的对比;以及急性期中,ICH患者将PbtO2探头至于健康脑组织和血肿损伤周围区域治疗效果的比较。

图3,A:PbtO2平均值;B:外表正常脑组织或创伤周围区域脑组织缺氧(BTH)发生的差异。虚线分隔急性期(<72小时)和亚急性期(>72小时)。

表3,探头位置与致残率、死亡率之间的关系。

研究结论

本研究发现血肿周围损伤区域更容易发生脑组织缺氧(BTH),该差异可以对ICH患者预后产生影响。而BTH更易在ICH患者急性期发生。同时,相比于正常脑组织,血肿周围损伤区域的PbtO2数值对预后的影响更加显著。最后,本研究认为血肿周围的BTH可随着时间推移出现改善;如果治疗措施恰当,BTH存在被修复的可能性。

讨论与阅读体会

ICH目前因其不佳的预后已经成为严重危害人类健康的疾病之一,但目前ICH的最佳治疗方案仍然未知。包括是否应该手术治疗、手术治疗后的最佳术式、术后以及保守治疗如何制定最佳治疗方案,都是需要我们继续回答的问题。归根结底是我们对ICH病生理过程并不完全了解,甚至可以说是知之甚少。因此我们的治疗方案大多是被动的、对症的处理,而缺乏对疾病可能发生危险的预判和先其一步的干预措施。而多模态监测的问世则给了我们了解ICH的新思路和方法。多模态监测涵盖了可能实施的各种有创和无创监测手段,包括血压、呼吸、心跳,进而到有创的ICP、动脉血压以及本研究关注的PbtO2。但是在给我们带来新方法的同时,也对我们如何使用、解读这些数据,从而实现更深层了解ICH病生理变化过程提出了新的挑战。以本文为例,PbtO2可以有效反应脑组织氧分压。大脑因其极大的氧气、糖分消耗而成为全身耗能最多的器官之一。因此在脑组织发生损伤后,如何及时的恢复脑组织供氧也被认为是恢复脑功能的重要手段之一。但是如何评价脑组织含氧量、乃至于实时动态的观察,仅仅靠指末血氧分压显然是不够的。而PbtO2可将脑组织氧含量实时数字的量化,为我们制定治疗方案提供了新的量化指标。但是随之而来的问题是,应该将PbtO2探头置于何处才最能反映脑组织含氧量呢?本研究给出的答案是尽量置于血肿周围损伤区域,包括CT上的局灶性高密度和/或低密度区,但是该结果也是ICH领域的第一项PbtO2位置研究,其实用性、有效性还有待进一步大样本、多中心研究的检验。 本研究带来的最大提示,莫过于我们告诉我们对于ICH这个疾病的认知,我们还有很多路要走,还有很多未知领域需要我们去探索。在探索的同时,发现最能反映病情的监测指标,预测方法及干预手段。PbtO2的监测方法的探讨,也意味着多模态的监测将成为ICH治疗中的常态和常规,终极目标都是为指定诊疗方案提供可信度最高、最简便易行的证据和建议。

赵剑斓,神经外科学博士,毕业于复旦大学附属华山医院,导师胡锦教授。

主要研究方向为自发性脑出血及神经重症的基础和临床研究。

亚专科

亚专科