亚专科

亚专科

PMID:32856283

研究背景

自发性脑出血(ICH)是致死致残率均高的疾病。合并脑室出血(ICHV)是预后不良和神经功能恶化的重要因素。多年来,对于ICH的手术治疗一直存在争议。近年来,包括微创导管置入,微创穿刺以及内镜手术在内的微创手术清除血肿在临床上推广很快。过去30年来,中国国内接受微创血肿穿刺术的患者超过100万例。初步的临床研究也证实了其安全性和有效性。然而,大型的随机对照研究中,各种微创手术仍然不能改善ICH患者的预后。这可能是由于接受手术的患者中同时存在能够获益和不能获益的患者亚群所致。因此,筛选出能够从微创手术中获益的患者亚群对于后续的临床研究设计具有重要作用。

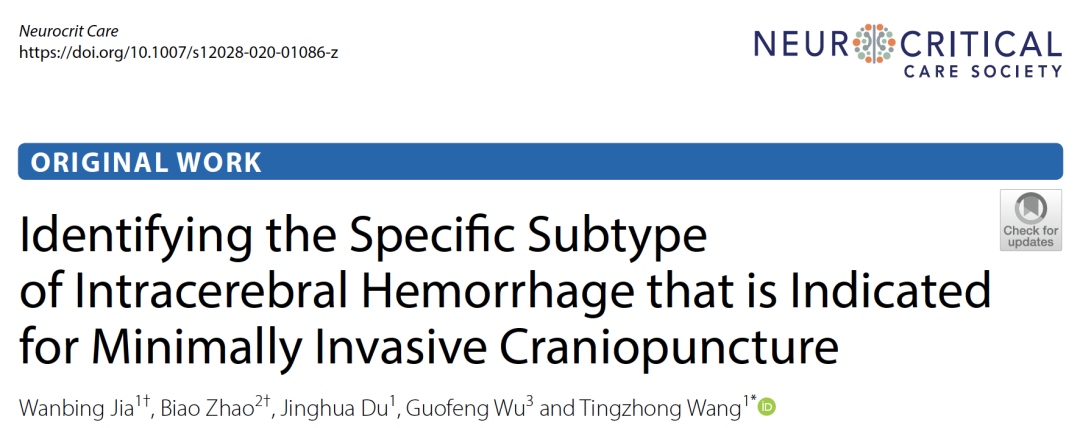

微创穿刺作为一种非可视的手术,血肿清除效率低下是其显著的缺点。来自中国医科大学第四附属医院的Jia等在前期的研究中发现,穿刺术后脑脊液外流是提高血肿清除率的重要因素。这可能是由于脑脊液的纤溶和冲洗作用的关系。因此,他们进一步开展了回顾性研究,旨在明确术后脑脊液外流的预测因素,从而有助于识别能够从微创穿刺手术中获益的患者亚型。结果在2020年9月《Neurocrit Care》杂志在线发表。

方法

对2012年12月至2019年7月期间在研究者所在中心接受微创穿刺术的脑出血和并脑室出血(ICHV)的患者。

入选标准:1)自发性幕上脑出血,累及脑室;2)血肿主体位于脑实质,位于脑室部分较小,且不伴有梗阻性脑积水;3)穿刺针仅置入血肿腔。

排除标准:1)继发于动脉瘤、AVM、烟雾病或创伤的ICHV;2)大量脑室内出血(Graeb评分≥6,累及双侧脑室,伴急性脑积水);3)需要开颅手术的大量出血;4)术前术后CT缺失;5)CT伪影严重,无法判断者。

最终纳入125例患者,年龄33-89岁,血肿体积19.21-71.33ml。所有患者均在局麻下,经CT定位,行微创血肿穿刺。术中初步吸出血肿后,经穿刺针注入4万单位尿激酶每日2-3次。每次注入后关闭引流2小时,随后开放。随访CT显示血肿引流满意后拔出穿刺针。治疗期间收缩压控制在150mmHg以下。

术后脑脊液外流定义为:1)稀释的血性脑脊液,体积大于血肿;2)GCS评分无恶化;3)随访CT排除再出血。

结果

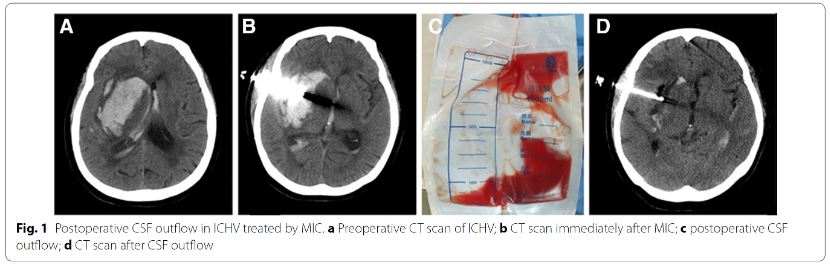

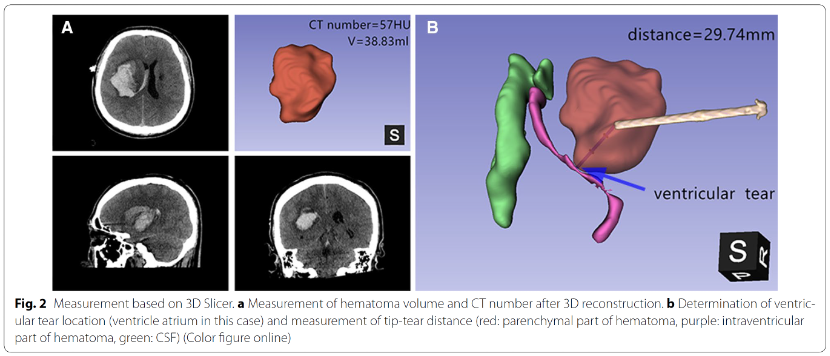

125例患者中共置入189枚穿刺针,其中75枚(39.7%)有脑脊液外流,114枚(60.1%)则无外流。单因素分析显示,年龄(p=0.006),性别(p=0.108),血肿量(p=0.010),术中血肿吸出量(p=0.018),血肿CT值(p<0.001),穿刺针数量(p=0.057),针尖至血肿破入脑室点距离(p<0.001)(图2.)以及血肿左右位置(p=0.145)均为潜在的术后脑脊液外流预测因子。(表1.)

图2.

表1.

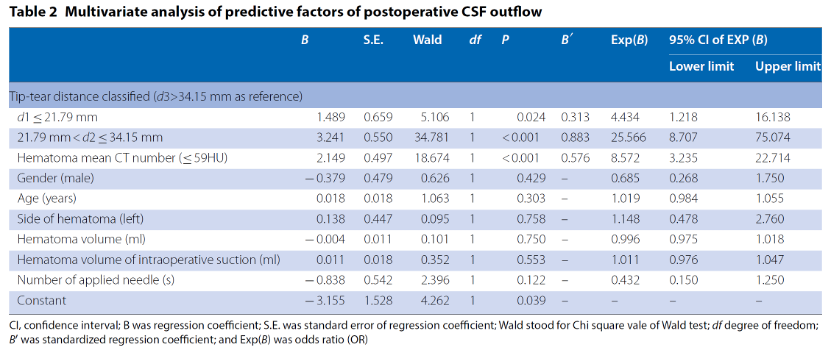

多因素分析(表2):

为便于分析,根据ROC曲线,将针尖距破入脑室点的距离分为三类,d1≤21.79mm;d2 21.79-34.15mm;d3>34.15mm。

分析显示,平均血肿CT值≤59HU(OR=8.572,95%CI 3.235-22.714,p<0.001);针尖距离破入点距离d1(≤21.79mm)(OR=4.434,95%CI 1.218-16.138,p=0.024)以及d2(21.79-34.15mm)(OR=25.566,95%CI 8.707-75.074,p<0.001)是术后脑脊液外流的独立预测因子。标准化回归系数显示,针尖距离破入点距离d2对于术后脑脊液外流的影响力更大。

此外,距离破入脑室点34.15mm内的血肿CT值≤60Hu也是术后脑脊液外流的显著预测因子。

表2.

讨论和总结

既往研究显示,血肿清除效率高,同时对脑组织损伤小的术式可能是改善患者预后的理想方式。微创穿刺术后脑脊液外流的机制包括:1)穿刺后血肿抽吸形成脑脊液外流出脑室进入血肿腔的通道;2)脑脊液的纤溶效果稀释血肿,降低其粘滞性;3)液化的血肿经穿刺针引流。这与本研究结果显示针尖距离破入点距离以及血肿CT值脑脊液外流的预测因子相一致。此外,当针尖距离破入点距离过短或过长时,脑脊液的外流通道相对狭窄并容易塌陷,影响引流效率。(图4.)

图4.

因此,作者认为,可能从微创穿刺手术获益的自发性脑出血伴脑室内出血的患者亚型的特点为:1)血肿平均CT值≤59HU;2)距离破入脑室点34.15mm范围内的血肿CT值≤60HU;3)针尖距离破入脑室点距离为21.79-34.15mm。

杜倬婴

博士,上海市神经外科急救中心、复旦大学华山医院神经外科颅脑创伤与神经重症团队主治医师。