亚专科

亚专科

对急性脑出血(Intracerebral hemorrhage,ICH)预后的判断,往往可因为医生本人的主观意见而有很大的差异,而这些差异却经常可能影响患者治疗决策的制定。造成这种差异的原因究其根本是缺少客观、可靠的判断依据。本研究在ICH的急性期通过定量皮质脊髓束(corticospinal tract,CST)纤维重建技术,创建了一些列客观参数,并将这些指标与ICH患者的功能预后相关联、分析,寻找判断ICH患者预后的客观、有效参数。研究结果发现这些定量示踪参数可成为预测急性ICH长期预后的有效指标。具体研究结果发表在9月的Translational Stroke Research杂志上。

PMID:32954472

研究背景

急性ICH的长期预后的预测一直是热点的话题,但是截止目前,尚未发现可靠的预测指标,包括临床检测参数和临床评分系统在内,都无法很好的预测急性ICH患者的长期预后。而在诸多康复指标中,功能性预后又是医生和患者都共同关注的焦点。因此,皮质脊髓束(corticospinal tract,CST)的完整性纳入了急性ICH患者预后的预测指标。CST的完整性不仅代表了患者运动功能的被破坏程度,也从另一个角度反应了患者运动功能的恢复水平。随着科技的发展,DTI技术已经可以直观、可靠的展示CST,但是目前该技术对ICH患者的运用尚有限。究其原因主要集中在两方面:1,CST定量研究和ICH预后尚缺乏:大多数研究都是通过各向异性分数(fractional anisotropy,FA)重建实现的CST评估,对预后的预测价值欠缺;2,FA本身也受到多种参数的影响,并最终对结果产生不可控的影响。

本研究通过QSDR(q-space diffeomorphic reconstruction)重建技术对CST进行了各项异性(quantitative anisotropy,QA)评估,增加CST定量评估的准确性,并以此为参数对急性ICH患者长期预后进行了评估。

研究方法

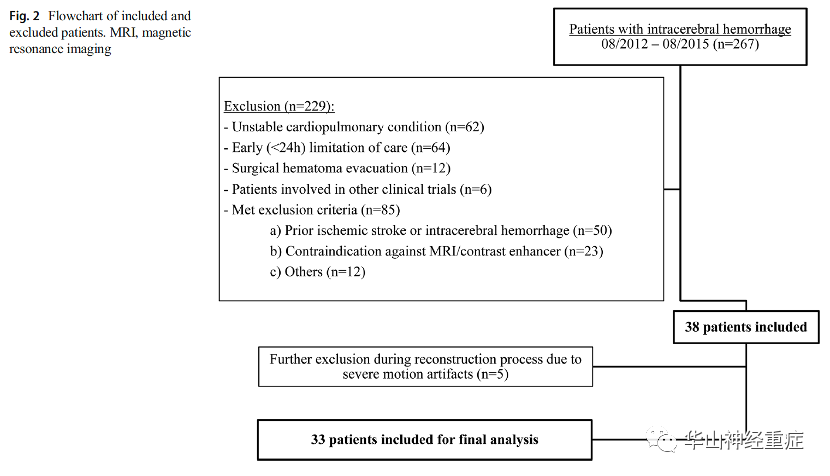

研究前瞻性的纳入大于18岁的急性ICH患者;同时排除由于创伤、AVM等造成的继发性脑出血患者,以及对MRI有禁忌的患者(图1)。

图1,患者的纳入排除流程图。

患者在入院后4-6日行MRI检查。DTI技术在轴位图像上实施,分辨率1.8mm,扫描层后5mm,扫描序列EPI(TR = 4000 ms, TE = 83 ms,FoV = 230 × 230 mm2, acquisition matrix size = 128 × 128,number of signal averages = 2, GRAPPA factor = 2, partial Fourier acquisition = 75%)。

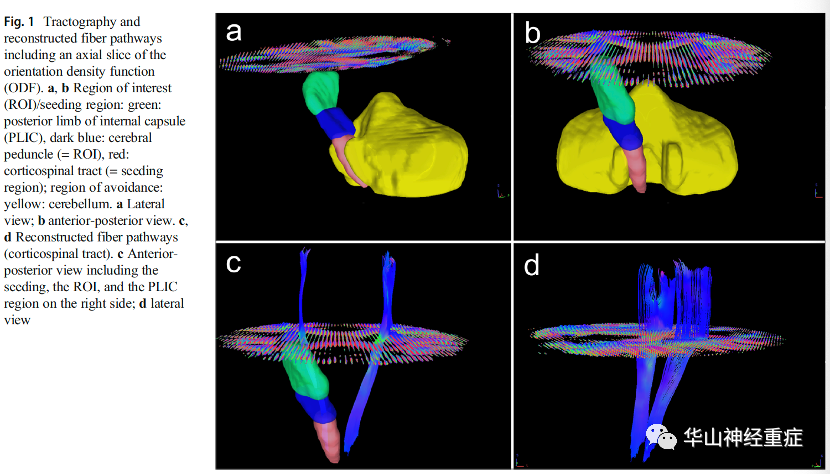

图2:

传导束成像及纤维束重建示意图

研究结果

研究共纳入33位患者,中位数年龄72岁(IQR,64-83),其中包括21位女性患者;21位脑叶血肿患者;入院时中位数出血量15ml(IQR,7-27.4)。16位患者预后良好,24位患者恢复程度良好。预后良好患者在出血同侧的重建CST数量显著高于预后不良患者(153 ± 103(SD) vs. 60 ± 39(SD),p=0.003);同时重建的CST数量可有效预测患者预后(Exp(B) = 1.016,95% CI = 1.002–1.030)。损伤同侧内囊后肢的QA值与患者良好预后正相关(Exp(B) = 1.194,95% CI = 0.991–1.439);同侧与对侧的重建CST数量与功能恢复满意程度正相关(Exp(B) = 1.025,95% CI = 1.003–1.047)。

表1,根据预后分组,纳入患者基线数据比较。

表2,根据恢复程度分组,纳入患者基线数据比较。

表3,患者QA、FA以及重建CST特征分析。

图3,损伤侧CST出现FA的下降。

图4,通过ROC曲线对预后(a)和恢复程度(b)进行预测的结果。

研究结论

传导束的定量参数对急性ICH患者预后评估结果满意,并可能成为长期预后和恢复程度的有效预测因子。传导束的定量分析可与其他研究结果一起更好的预测急性ICH患者的预后。

讨论与阅读体会

赵剑斓,神经外科学博士,毕业于复旦大学附属华山医院,导师胡锦教授。

主要研究方向为自发性脑出血及神经重症的基础和临床研究。