颅内动脉瘤是最常见的脑血管病。动脉瘤破裂出血具有较高的死亡率和致残率。颅内动脉瘤发病机制和病因尚未完全清楚。未破裂颅内动脉瘤治疗决策时,需要将积极干预的风险-收益分析与疾病自然病史相平衡。阿司匹林因对动脉瘤瘤壁具有抗炎作用,近年来被认为是预防动脉瘤破裂的潜在药物。本篇摘自Journal of Neurosurgery 杂志2020年11月出版的第133期的文章。DOI: 10.3171/2019.6.JNS191273

阿司匹林被认为是预防颅内动脉瘤破裂的潜在药物。本研究目的是探讨阿司匹林是否对患有多个直径小于等于5mm的微小颅内动脉瘤患者的动脉瘤生长具有保护作用。

作者对前瞻性建立的数据库进行了回顾性分析。数据库涵盖了2009年7月至2019年1月的相关资料。患者纳入标准有:1)患者携带多发颅内动脉瘤;2)指定的原发动脉瘤是接受手术或介入治疗的;3)观察其余动脉瘤的生长情况;4)初始治疗后有至少5年的随访期。收集了患者人口统计学资料、早期病史、指定动脉瘤的破裂状态、动脉瘤的血管造影特征以及治疗方式等。

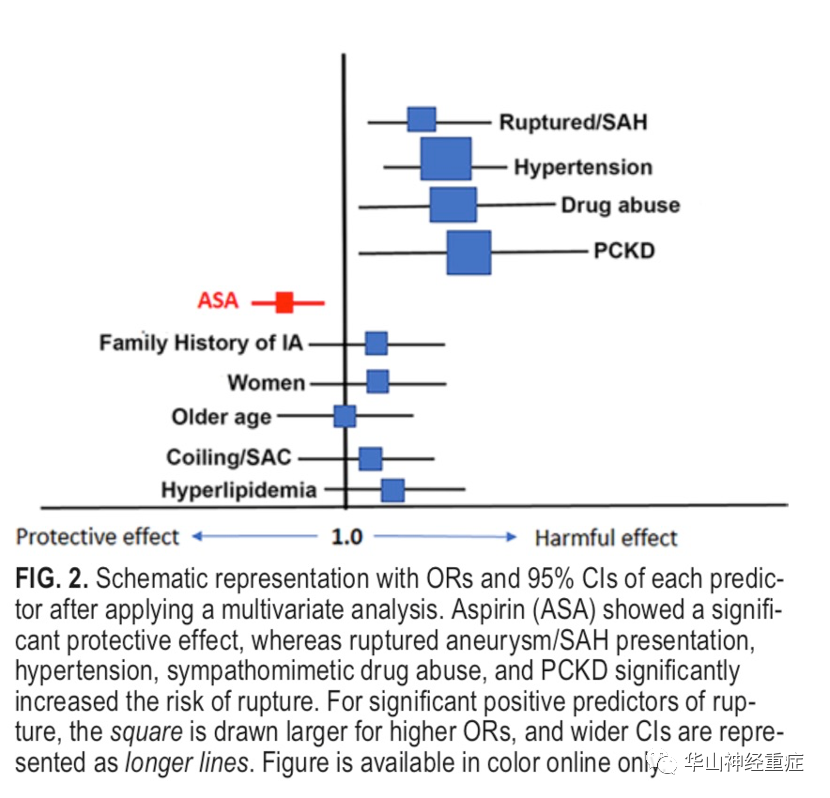

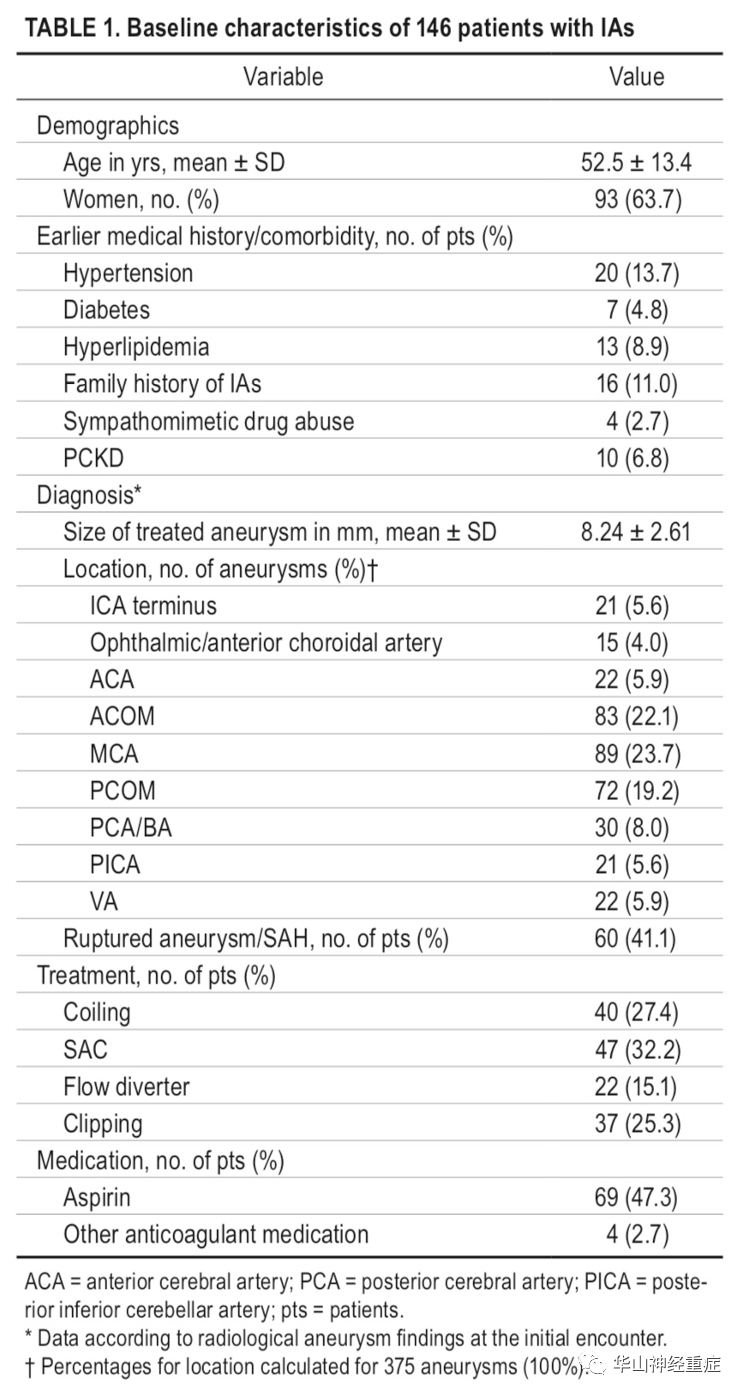

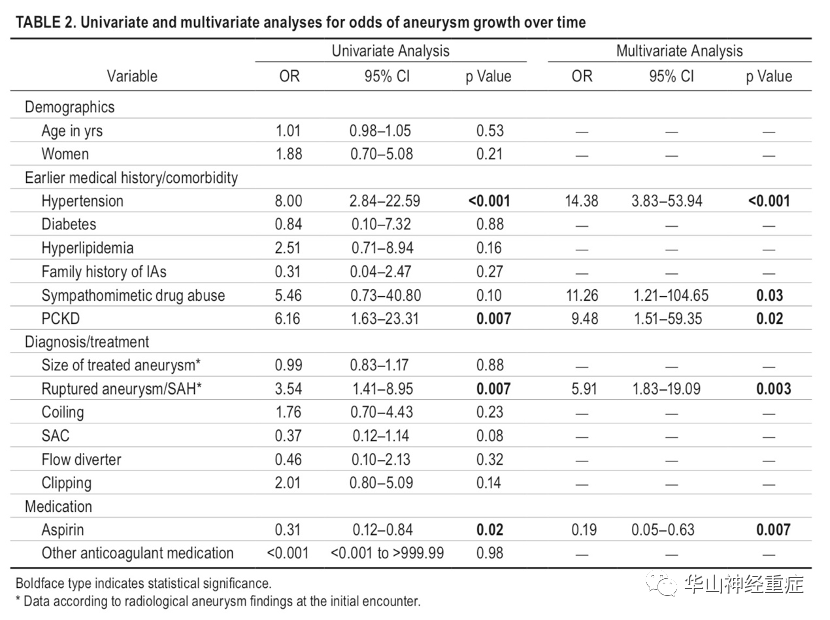

作者确定了146名患者375个颅内动脉瘤。早期处理时治疗了146个动脉瘤,其余229个动脉瘤(直径2-5mm)给予观察。在随访观察期间,229个动脉瘤中有24例(10.48%)出现生长。发现生长的所有动脉瘤随后均接受治疗。随访观察的动脉瘤没有出现破裂。多变量分析表明,阿司匹林与动脉瘤生长速率下降显著相关(OR 0.19,90%CI 0.05-0.63)。与动脉瘤生长速率增大相关的变量包括高血压(OR 14.38,95% CI 3。83-53.94)、药物滥用(OR 11.26,95% CI 1.21-104.65)、多囊肾病史(OR 9.48,95% CI 1.51-59.35)和蛛网膜下腔出血(OR 5.91,95% CI 1.83-19.09)。

Table 1. 146名颅内多发动脉瘤患者的基础特征。

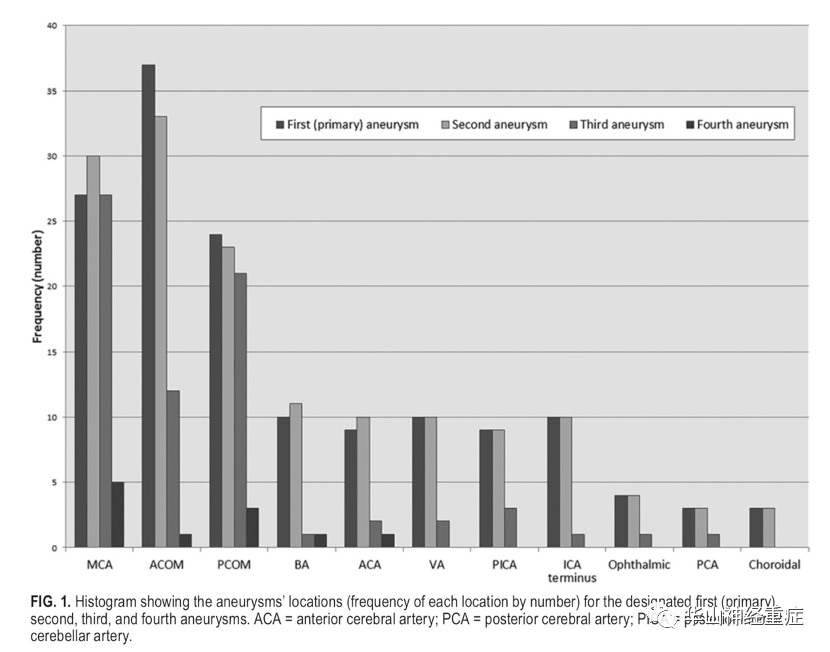

Fig.1. 柱状图显示根据动脉瘤发生部位频次指定的第一、第二、第三和第四动脉瘤。

Table 2. 随着观察时间推移,动脉瘤生长可能性的单因素和多因素分析。

Fig.2. 多变量分析后,各预测变量的OR和95% CI示意图。

在多发颅内动脉瘤患者中,随时间推移阿司匹林会显著下降动脉瘤的生长速率。而高血压、药物滥用、多囊肾病史和动脉瘤破裂/SAH既往史均会增大动脉瘤生长速率。

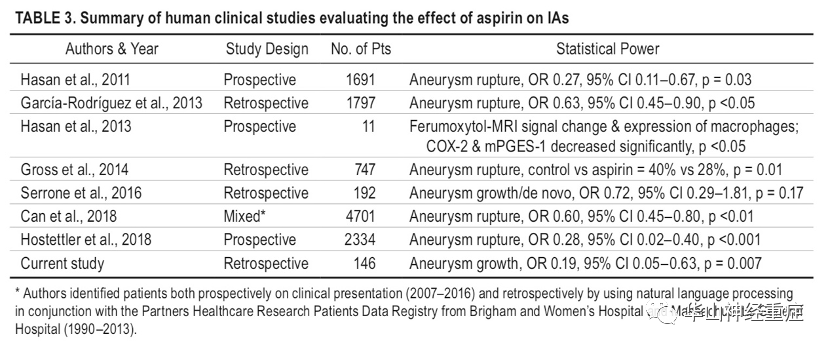

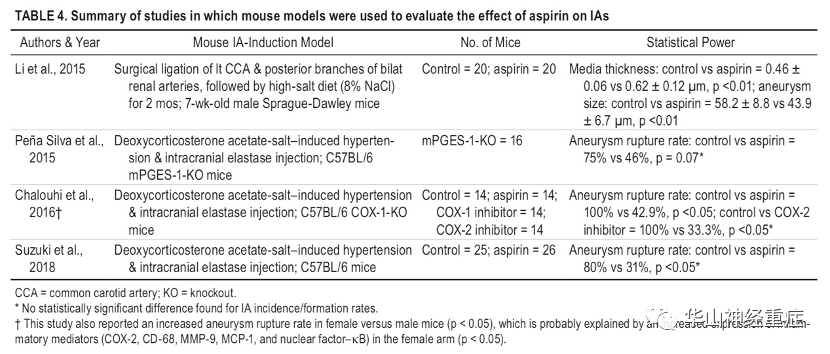

本研究显示阿司匹林在直径小于等于5mm的多发动脉瘤的生长过程中具有保护作用。动脉瘤生长预测因素包括高血压、破裂的动脉瘤或SAH病史、拟交感神经作用药物滥用和多囊肾病史等。对动脉瘤生长和破裂相关的临床和影像危险因素的Meta分析发现多数动脉瘤生长的危险因素与破裂危险因素是一致的。这些因素包括吸烟、动脉瘤直径大于等于5mm、伴有多发动脉瘤和形态不规则等。血流动力学、几何因素和代谢作用等也是动脉瘤发生和破裂的共同危险因素。因此,动脉瘤的持续生长可作为临床干预的指标。许多学者提出了多种理论来解释颅内动脉瘤的生长和破裂。目前临床(Table 3)和动物(Table 4)研究的证据支持阿司匹林对动脉瘤破裂具有保护作用的观点,这表明动脉瘤壁的炎症反应可能导致更高的破裂可能性。人体血管壁成像显示,动脉瘤瘤壁增强在组织病理上对应于瘤壁增厚、动脉粥样硬化、新生血管形成和巨噬细胞浸润等。有研究报道,破裂的人类颅内动脉瘤瘤壁上的环氧合酶-2(COX-2)和微粒体前列腺素E2合酶-1(mPGES-1)的含量较高,而两者均被阿司匹林抑制。因此,阿司匹林可以通过稳定动脉瘤瘤壁和抵消促炎途径来降低SAH的风险,这被认为是在扩大动脉瘤瘤壁弱化中起关键作用。在多变量分析中,使用阿司匹林之外的抗凝/抗血小板药物与预防颅内动脉瘤生长无关。本研究局限于回顾性队列设计,但数据来自前瞻性随访资料。我们的发现来自患有多发颅内动脉瘤的同质样本,因此可能无法广泛应用。考虑到本研究是观察性,需要进一步前瞻性双盲随机队列研究来证实阿司匹林在微小(直径3-7mm)未破裂颅内动脉瘤治疗中的作用。Table 3. 评估阿司匹林对颅内动脉瘤影响的人体临床研究汇总。

Table 4. 使用小鼠模型评估阿司匹林对颅内动脉瘤影响的动物实验汇总。

亚专科

亚专科