亚专科

亚专科

研究背景

去骨瓣减压术(DC)是治疗难治性颅内高压的公认手术策略。尽管去骨瓣减压术效果确切,但它仍然是一项侵入性手术,具有较高的并发症风险。为了恢复大脑的骨覆盖范围并避免诸如“骨质疏松症”的危害。一旦脑肿胀消退,通常在去骨瓣减压术后进行第二次手术以修补颅骨缺损。对于颅骨修补的时机和治疗策略,有很多选择,但最常见的方法是自体颅骨成形术(AC),即重新植入冷冻保存的颅骨骨瓣。

骨吸收(BFR)是自体颅骨成形术常见的长期并发症之一,是一种无菌的溶骨过程,导致54.4%的小儿患者和30.4%的成人患者的植入颅骨出现明显的骨崩解。骨吸收可能导致可见的和可触及的,毁容性的并发症,并且引起颅骨缺损等远期并发症。在骨吸收严重的情况下,需要进行人工骨瓣翻修手术。

近数十年来,研究人员对降低骨吸收率,避免翻修手术和预防可能的手术并发症的潜在治疗策略的兴趣日益浓厚。先前的研究发现危险因素,例如颅骨骨瓣存在骨折,年轻患者,去骨瓣减压术和自体颅骨成形术的间隔时间更长,脑室腹腔分流术术后,大骨瓣与更高的骨吸收率相关。然而,骨吸收的病理生理机制仍不清楚,迄今为止尚未发现有效的预防措施。

此外,在整形外科,骨质疏松症和内分泌学等领域的研究已经确定了血管紧张素转化酶抑制剂(ACEIs)对骨骼保存和骨骼愈合存在有益作用。已发现这些药物与增加骨矿物质密度,改善骨质疏松症和促进骨骼愈合,以及降低骨折风险有关。血管紧张素转化酶抑制剂通过阻止血管紧张素I转化为血管紧张素II,从而增加钙代谢。为了验证这些发现是否可以应用于自体颅骨成形术,本文着手研究血管紧张素转化酶抑制剂(ACEIs)对骨吸收的影响。

研究方法

研究设计和患者筛选

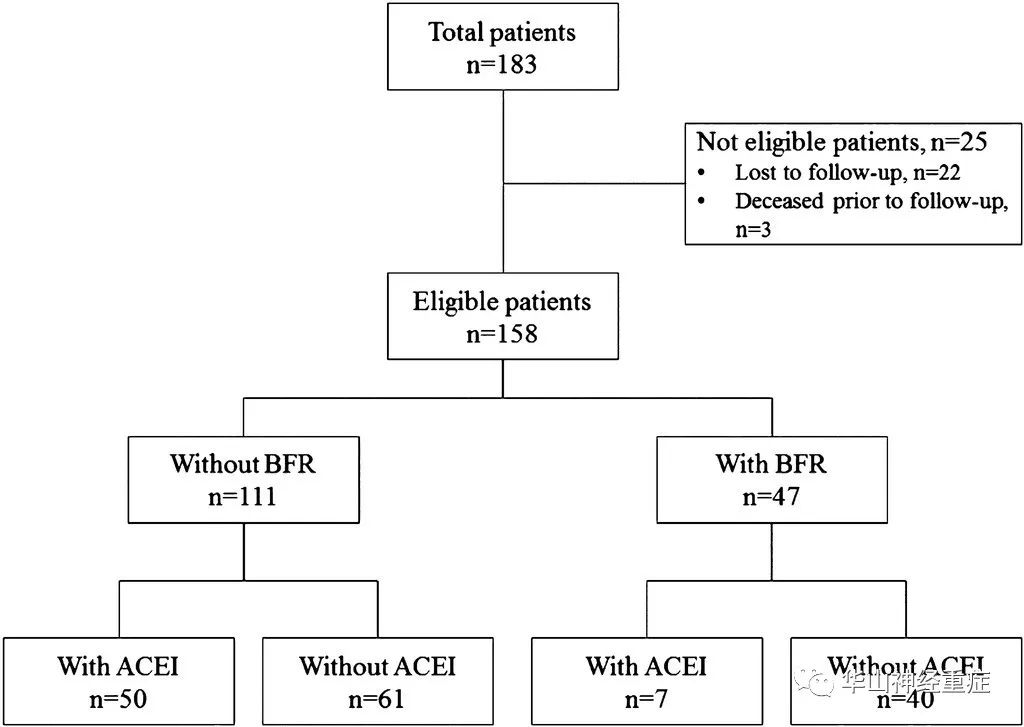

研究人员对2003年6月至2015年8月间在瑞士伯尔尼大学医院神经外科接受去骨瓣减压术后进行自体颅骨成形术的183例连续病例进行了单中心的回顾性分析。通过REDCap电子系统进行数据收集和管理。所有去骨瓣减压术后随后进行自体颅骨成形术初次手术均纳入研究。仅1次或者0次术后随访的患者排除在研究队列之外;在自体颅骨成形术后1年内因骨吸收以外的原因接受人工骨瓣的患者也被排除在研究队列之外。

术后6周进行首次术后随访:CT扫描。根据首次随访的临床或影像学结果或患者的家庭医生的要求,安排进一步的随访。随访的结点定义为通过临床或影像学检查诊断骨吸收的日期。对于未诊断为骨吸收的患者,随访的结点定义为最近一次随访或可进行CT扫描的临床结果的时间。

骨吸收(BFR)的定义

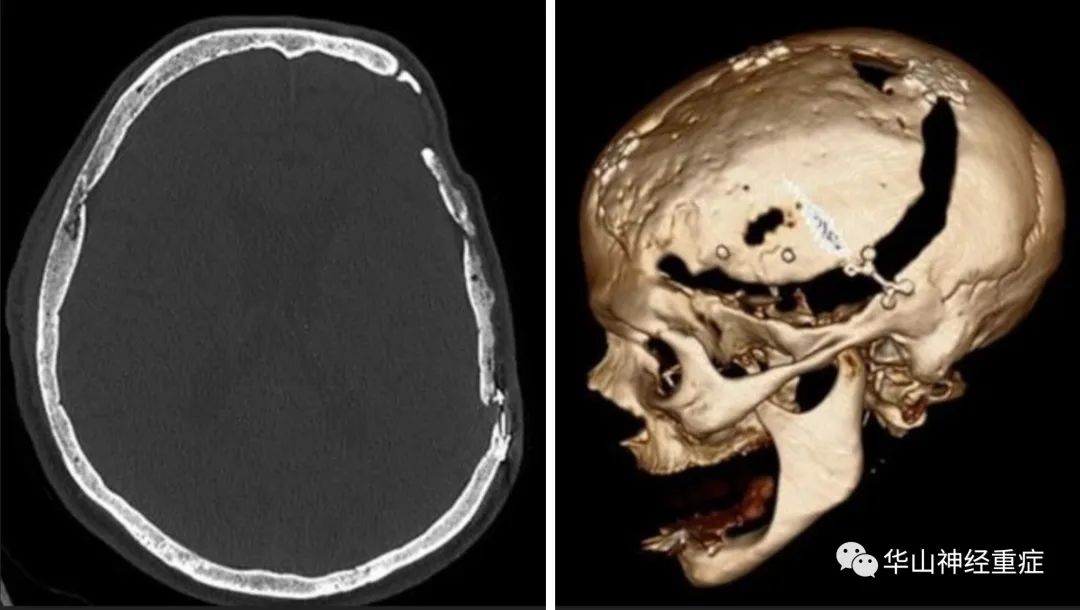

骨吸收定义为:当神经外科专科医师通过临床检查和CT扫描诊断出需要手术的颅骨骨瓣破坏。骨瓣面积计算公式:A = π/4 × B × b,其中B为骨瓣前后最大径,b为骨瓣侧面最大径。

去骨瓣减压术

采用跨中线皮肤切口技术,骨瓣直径至少为150 mm。硬脑膜呈星状剪开后折回到大脑皮层上,并覆盖一层人工脑膜。将拟植入的无菌骨瓣在-80°C冷冻保存。

自体颅骨成形术

将无菌的冷冻保存的骨瓣置于室温下解冻。在21名(13.3%)患者中,在骨瓣上钻了多个1毫米直径的孔,以防止硬膜外积液,及利于皮下引流。手术医生确定钻孔的数量,每个骨瓣的钻孔数量在3到52个之间(平均8个)。随后进行肌皮瓣的细致解剖和骨缘暴露。骨瓣固定方法,例如,钛板和螺钉,钛制夹具或颅骨缝线根据不同手术医生的习惯决定。

研究结果

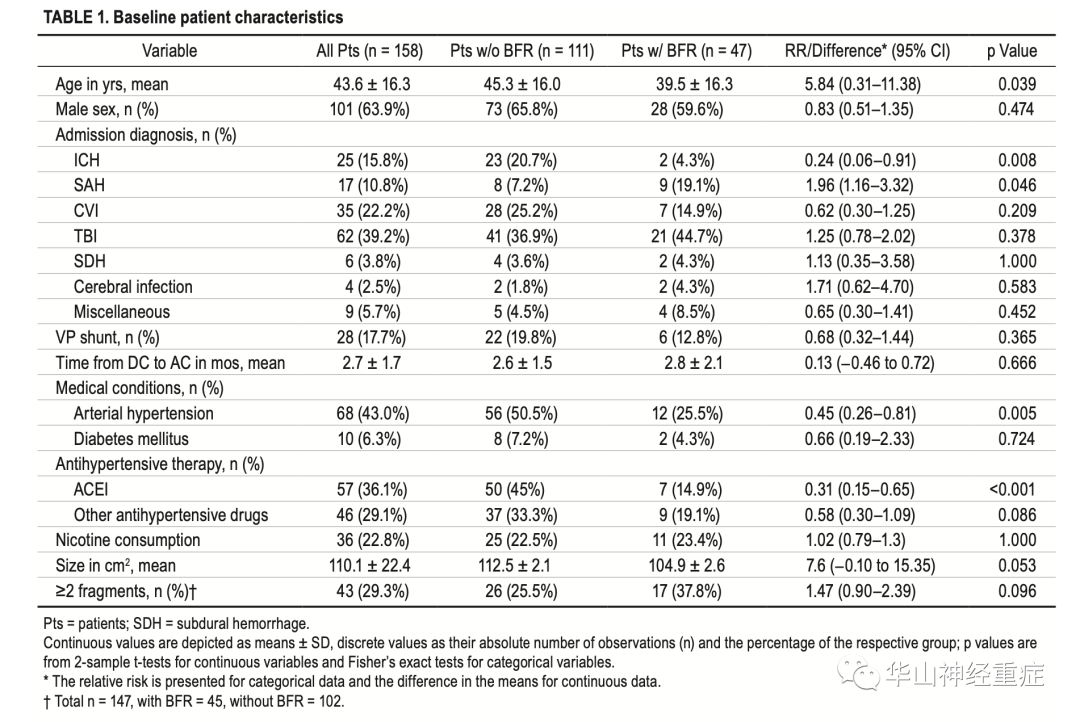

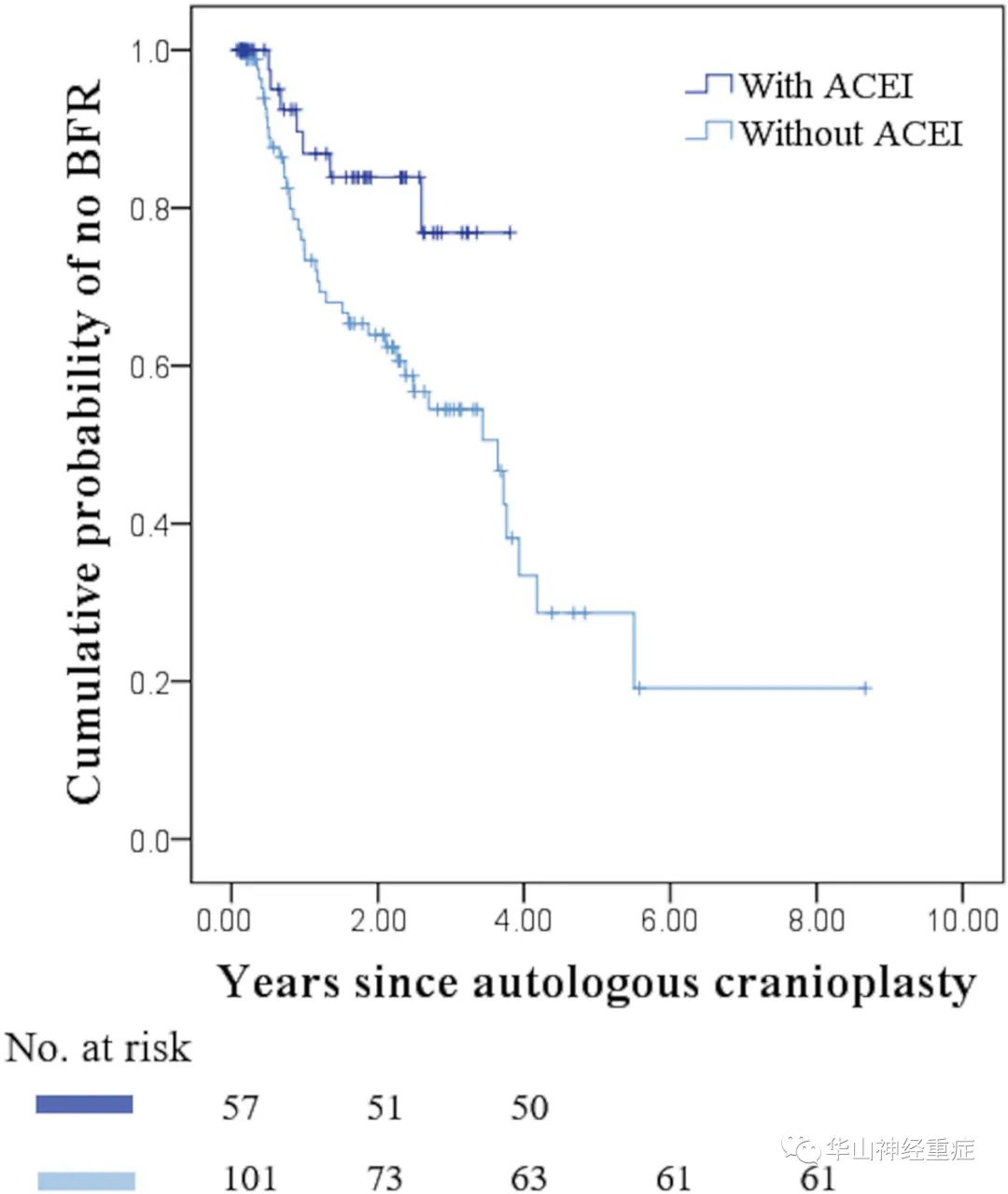

本研究自2003年6月至2015年10月共纳入158符合研究标准的患者进行回顾性统计分析。去骨瓣减压术和自体颅骨成形术之间的中位时间为70天(interquartile range [IQR] 46–103.25),随访时间中位数为2.2年(95% CI 1.9–2.5年)。自体颅骨成形术时患者的平均年龄为43.6岁(IQR 31.5–56岁),其中101位(63.9%)为男性。去骨瓣减压术的最常见诊断是脑外伤(TBI,n = 62,39.2%),其次是脑缺血(CVI,n = 35,22.2%)和脑出血(ICH,n = 25,15.8%)。28例患者(17.7%)在去骨瓣减压术后接受了脑室腹腔分流术。所采用的固定方法为:钛夹7例(4.4%),钛板和螺钉150例(93.8%),缝线1例(0.6%)。68名患者(43%)记录有高血压。在这68位患者中,有22位(占32.4%)是去骨瓣减压术后新诊断的,有41例(60.3%)在去骨瓣减压术之前即存在高血压,有5例(7.4%)患者在自体颅骨成形术时诊断为高血压。在住院期间或以后的随访中,有57位高血压患者(36.1%)进行了血管紧张素转化酶抑制剂(ACEIs)治疗。在没有接受ACEIs治疗的101例患者中,有15例(14.9%)确诊为高血压。接受ACEI治疗的患者中有7名(14.9%)(见图2和表3)发展为骨吸收。共47例(29.7%)患者经临床或影像学诊断为骨吸收。其中,2人拒绝接受翻修手术。7例患者(4.4%)在自体颅骨成形术后发生伤口感染,其中无人存在骨吸收。

研究结论

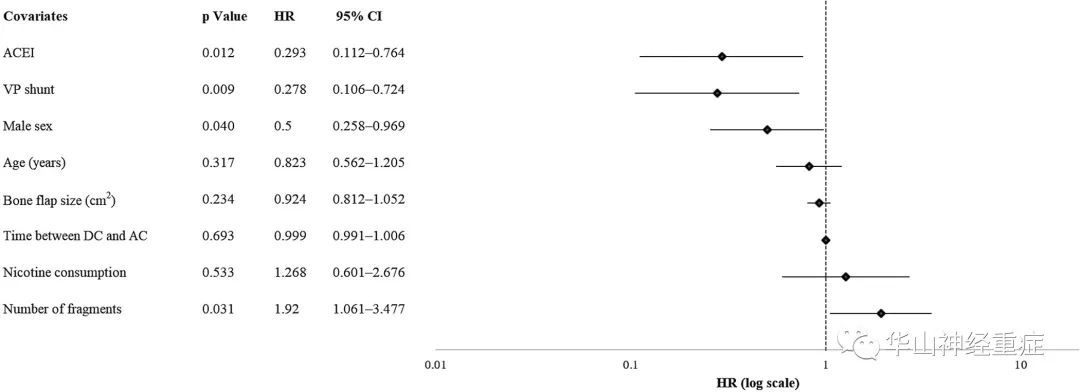

通过对数秩检验,Kaplan–Meier曲线表明,ACEI(83.8% ± 6.1% S vs 63.9% ± 5.6%, p = 0.02))和VP分流(86.9%±7.1% vs 66%±5.0%,p = 0.024)与较低的骨吸收发生率相关。回归分析结果表明ACEI(HR 0.29,p = 0.012),VP分流(HR 0.278,p = 0.009)以及男性(HR 0.500,p = 0.040)是骨吸收低危险因素,而骨碎裂(HR 1.92,p = 0.031)是骨吸收高危险因素。该研究得出结论为ACEI治疗的高血压患者的骨吸收率低于其他高血压药物治疗的患者和非高血压患者。

讨论与阅读体会

高血压是本研究中常见的合并症,因为高血压患者的脑血管事件风险大大增加。在一项涉及老年女性的前瞻性研究中,研究人员揭示出高血压与钙代谢异常有关,导致尿钙排泄增加,甲状旁腺的继发性激活以及骨骼中的钙动员增加。在本研究中,有68例患者被诊断出患有高血压,其中12例(17.6%)存在骨吸收。68例高血压患者中有66例(97.1%)接受了降压药物治疗,其中68例中有57例(83.8%)接受了ACEIs类药物治疗。

但是,本研究不能假设ACEIs类药物治疗对骨吸收发展的可能益处仅基于血压正常化。根据文献,并不是所有的降压药都能有效地影响骨质疏松症和骨矿化,因为这些药物降低血压的机制是不同的。先前研究结果表明,ACEIs类药物通过直接改变肾素-血管紧张素-醛固酮系统对颅骨骨瓣保存具有有益的作用。

近年来,在整形外科和内分泌领域的多项研究已证实ACEIs类药物与骨保护和骨愈合相关。在动物研究中,肾素-血管紧张素-醛固酮系统的激活会诱发骨质疏松症,可通过ACEI给药得以缓解。此外,在小鼠模型中,血管紧张素II可以增加骨吸收并减少骨矿化,而在胫骨骨折的大鼠模型中,区域局部注射ACEIs类药物可以改善骨愈合。在人体研究中,单独或单独注入1小时的血管紧张素II与人甲状旁腺激素(PTH)联用已显示出抑制肾素-血管紧张素-醛固酮系统的激活和钙代谢的作用,而ACEIs类药物治疗与骨量增加和骨质减少有关。

在本研究中,结果发现男性与较低的骨吸收率相关。先前的研究没有将患者的性别确定为人群骨吸收的危险因素。然而,先前的研究表明,绝经后妇女的由于雌激素水平的变化,可以影响骨代谢,增加骨折并发症。此外,本研究结果显示脑室腹腔分流与较低的骨吸收率相关,但其具体影响和机制尚不清楚。

译者简介

钟俊杰,医学博士,神经外科专业,毕业复旦大学附属华山医院。博士期间师从朱剑虹教授,从事神经再生及干细胞研究。