Critical Care Medicine -急性昏迷患者的中线移位与脑自我调节

Ref:PMID: 32371609 DOI: 10.1097/CCM.0000000000004365

中线移位与颅脑损伤患者不良预后密切相关,研究者通过脑氧饱和度指数(COx)来评估中线移位对整体脑血流自动调节功能和半球间脑血流自动调节功能的影响。研究中线移位对半球间脑血流调节功能不对称的影响,可能有助于深入了解与不良结果相关的潜在机制,以及损伤分层、治疗和预后的潜在生物标志物。

2013年至2017年期间在约翰·霍普金斯医院神经危重症监护病房收治的104名患者的前瞻性数据的回顾性分析,这些患者使用近红外光谱(NIRS)对大脑自动调节功能进行了多模式监测。急性昏迷(Glasgow昏迷评分[GCS]≤8)患者纳入本研究。排除标准包括:由于镇静或失语症、无近红外成像设备和无CT明确颅内病因、急性缺血性中风、缺氧缺血性脑病、自发性颅内出血(ICH)、脑室出血、脑膜炎、SAH、癫痫持续状态、TBI或脑室炎导致昏迷;同时有中线移位的脑膜炎或癫痫持续状态患者有相关的ICH,而中线移位伴有动脉瘤性SAH的患者在术后有相关的硬膜下出血或相关的ICH。脑氧饱和度指数,来自近红外光谱多模态监测,被用来评价大脑的自我调节。采用随机截距的混合随机效应模型评估了中线移位、整体大脑自我调节和半球形大脑自我调节不对称性之间的关联。患者按功能结果分组,由改良的Rankin量表确定。采用多变量线性回归分析结果组、侧位偏移和脑氧饱和度指数之间的关系。

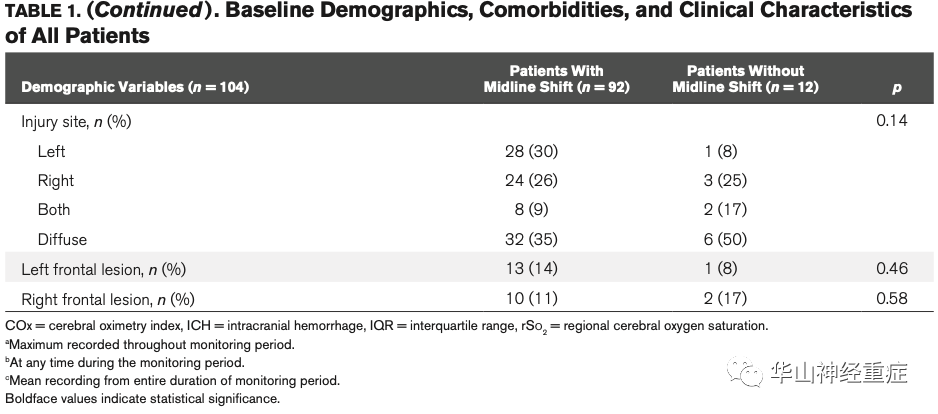

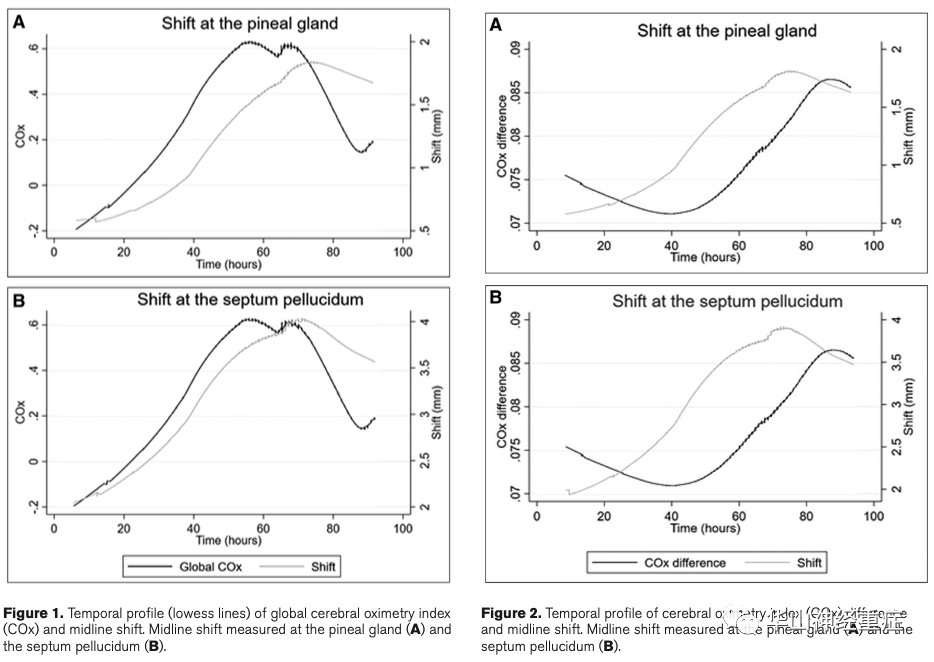

中线移位加重与脑整体自我调节功能受损相关(p = 0.01),同时也与大脑自我调节功能不对称相关(p < 0.001)。昏迷前3天的最大中线移位组中,出院时预后之间有显著差异(p=0.019;p=0.008)、3个月(p=0.026;p=0.007)、6个月(p=0.018;p=0.010)和12个月(p=0.022;p=0.012).

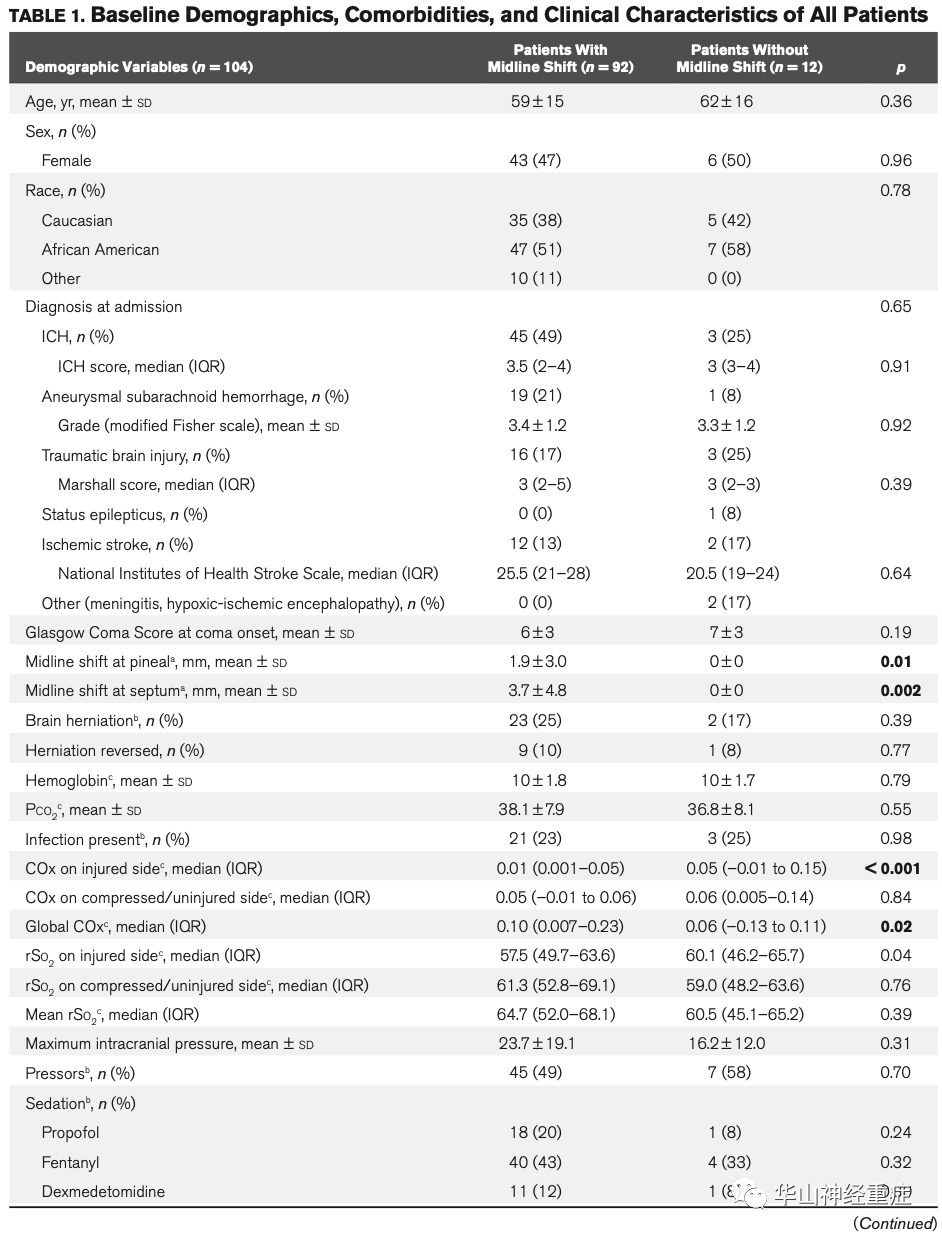

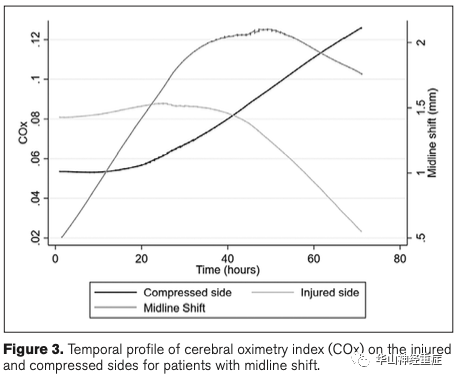

表1:所有患者的基线人口统计学、并发症和临床特征

图1、2:全脑氧饱和度指数(COx)的时间剖面(基线)和中线移位。测量松果体(A)和透明隔的中线移位

图3:中线移位患者损伤侧和受压侧脑血氧指数(COx)的时间剖面。

急性昏迷的前3天,中线移位的增加与整体脑自我调节和脑自我调节不对称性的恶化有关,并且急性昏迷患者的长期临床预后较差。

在这项研究中,我们发现中线移位加重可导致更严重的脑组织受损和更加不对称的CBF自动调节,而这些自动调节功能障碍在半球被压缩时更为明显。我们还发现最大中线偏移程度与患者长期临床预后的整体COx之间存在相关性。

尽管在所有评估的时间间隔中,在昏迷前3天最大侧脑位移可以预测较差的预后,但前3天的整体COx仅与3个月和6个月的预后相关,而COx不对称性与预后没有任何关联。CBF的自动调节是一个动态的生理过程,受持续治疗和不断发展的病理影响。因此,本研究中观察到的COx和12个月预后之间缺乏相关性(p = 0.051)可能是由于监测周期较短;仅这一阶段并不能反映患者整个入院过程中的自动调节状态,监测期后自动调节功能恢复的患者可能有较少的初始血管或神经损伤。相比之下,虽然只在最初的3天评估了中线偏移的程度,但中线偏移是一种伴有持续性神经损伤的机械现象。

亚专科

亚专科