脊髓作为中枢神经系统最重要的组成部分,因其损伤的不可逆性,造成了极高的致残率和死亡率,也严重影响了患者的生存质量;但同时也引起了全世界范围内学者的关注,如何改善患者预后、提高生活质量,一直是业内关注的热点话题。吞咽障碍是颈髓急性损伤(cervical spinal cord injury, CSCI)发生后最常见的并发症之一,因其可能引发坠积性肺炎等诸多继发不良并发症,也一直是业界重点关注却尚未解决的问题。颈髓损伤发生后的吞咽障碍发生机制目前尚不知晓,而吞咽困难和咽喉部软组织形态学改变之间的关系目前研究也尚未涉及。本研究通过回顾性纳入CSCI患者,分析了影响吞咽障碍发生和严重程度的危险因子,并希望以此作为阐述CSCI后吞咽障碍的发生机制。研究结果创新的提出CSCI发生后,患者咽部形态学改变可能成为引发吞咽障碍的一种机制。研究结果2020年6月3日发表在“Journal of Neurotrauma”杂志上。

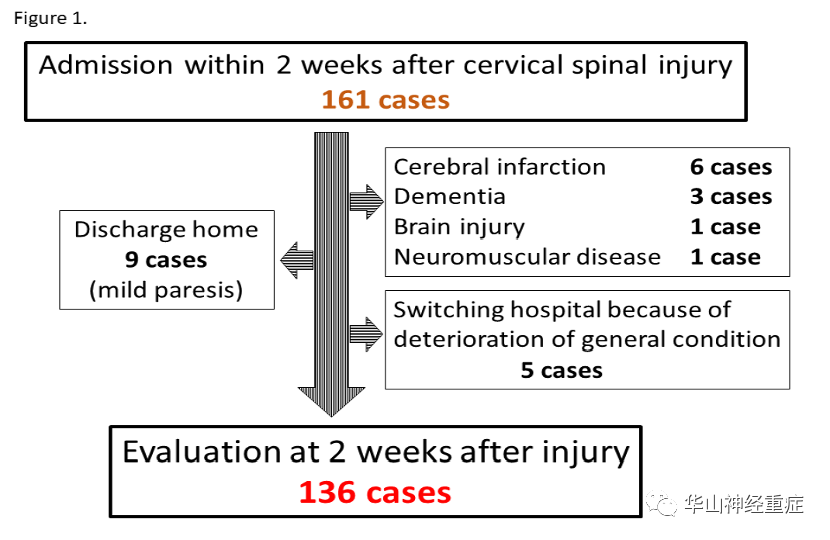

doi:https://doi.org/10.1089/neu.2020.6983 CSCI患者最常见且最致命的并发症之一就是肺炎,其中又以吸入性肺炎最难以预防。吞咽困难是引发吸入性肺炎最常见的诱因之一,但是目前临床尚无有效手段预防。其原因可能是我们缺乏对CSCI后吞咽困难发生机制的认识,进而造成我们无法有效防治吸入性肺炎。因此,正确的认识CSCI患者吞咽困难的发生机制,是预防吸入性肺炎的有效方法。 之前的相关研究分析了CSCI后吞咽困难发生的危险因素,但是目前为止对这种吞咽困难的发生机制尚不明确。因为我们常规认为吞咽中枢位于延髓和脑桥,因此我们很少关乎吞咽困难的神经源性的相关机制。另一方面,考虑到接受ACDF内固定患者经常发生吞咽困难,我们认为CSCI后咽部软组织的破坏,可能引发吞咽困难的发生并成为潜在机制。 本研究为单中心前瞻性研究,2015年10月至2018年8月之间纳入起病2周以内的CSCI患者。排除标准包括:脑梗、脑外伤、痴呆及其他神经肌肉疾病患者;由于神经功能恶化而转院的患者同样被排除出研究。吞咽障碍的评价方法为损伤发生2周后的吞咽障碍评分(dysphagia severity scale,DSS)。软组织破坏程度的评价方法为:通过CT扫描图像测量咽后空间和气管后空间的宽度。研究同样评估了年龄、损伤部位的手术情况、是否气管切开、咽后骨赘发生的情况、损伤程度以及运动功能对吞咽障碍发生的影响。

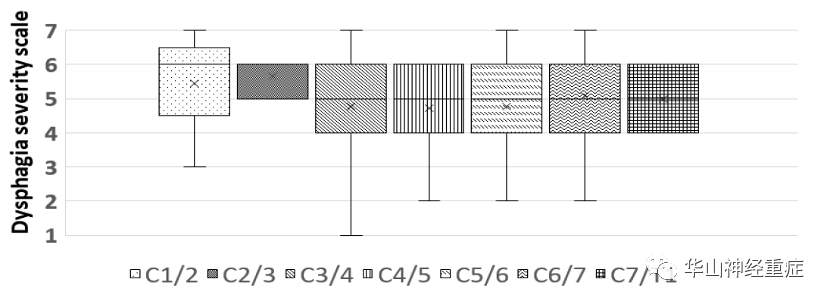

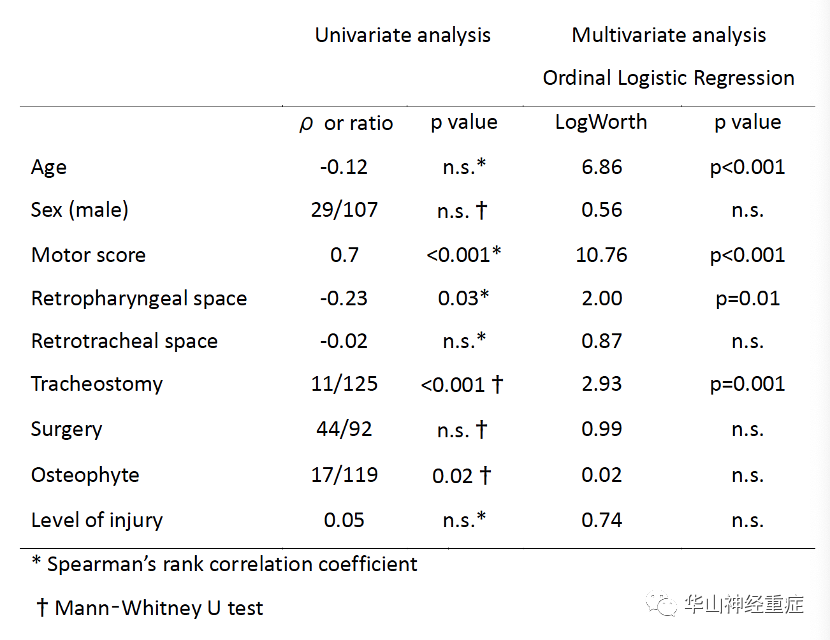

研究共纳入136位患者,DSS评分少于5的的患者数量为44,该类患者被认为是误吸的其他类型。所有患者中,误吸的发生率为32%。多元回归提示年龄、运动功能评分、气管切开以及咽后间隙的大小与DSS评分直接相关。

图1,研究流程图

图2,DSS评分与损伤位置的关系

表1,研究纳入患者基线信息

表2,CSCI后与吞咽困难有关的单因素和多因素分析

CSCI发生后,严重的肢体麻痹、气管切开、年龄大、咽后间隙肿胀都与吞咽障碍直接相关。咽后软组织的形态学变化,可能直接与CSCI后的吞咽困难相关,并成为潜在的诱发机制。

吞咽功能障一直是神经重症领域最关心的不良并发症之一。由于吞咽功能的障碍,可进一步引发误吸、进而转化为吸入性肺炎,造成患者不良预后、影响患者生存质量,给患者和家庭、社会带来极大的精神、经济负担。而作为神经系统的重要组成部分之一,脊髓损伤后同样存在吞咽功能障碍的发生。 脊髓损伤作为神经系统损伤的重要部分,目前在重症领域得到得到的关注并不如脑外伤、脑出血那么多;但是脊髓损伤,尤其是高位颈段的颈髓损伤,同样需要我们的重视,我们的重症理念同样适合与管理颈髓损伤的患者。颈髓损伤和脑外伤、脑出血的处理理念应该是一脉相承的。 而颈髓损伤的研究,同样也可以借鉴脑外伤、脑出血等神经重症疾病。本研究通过观察咽部组织的形态学变化,为吞咽障碍提出了致病原因和新的发病机制。咽部组织的形态学改变,一直是我们忽视的重要解剖结构区域,但又是吞咽过程的必经道路之一,因此本研究提出的咽后解剖学的形态学结构与吞咽困难发生的关系,填补了这个区域的空白。 由于高危颈髓损伤常伴发呼吸功能的异常(呼吸中枢、膈肌控制中枢),气管插管包括后期的气管切开成为了辅助通气的必然操作。这些操作中,尤其是气管插管对咽喉部的刺激可能直接影响咽后解剖结构,包括粘膜形态,咽后间隙的大小。这个理念同样适用于脑外伤、脑出血等重症患者的救治,也为我们日后改善吞咽功能提供了新的思路。 本研究属于较早提出咽后解剖结构和吞咽困难的研究,只是观察性研究,缺少恰当的处理方案。但是也为我们今后的工作提供了新的研究方向。吞咽障碍的存在一直会威胁神经重症患者的生命和健康,需要我们在后续工作中去进一步关注和解决。

赵剑斓

来自江西南昌,神经外科学博士,毕业于复旦大学附属华山医院,导师胡锦教授。主要研究方向为自发性脑出血及神经重症的基础和临床研究。

亚专科

亚专科