亚专科

亚专科

来自美国的研究学者Keyhani对无症状性颈动脉狭窄患者进行了内科药物治疗和颈动脉内膜剥脱术的疗效对比,研究结果发表在2020年6月发表的JAMA Neurology杂志上。

doi:10.1001/jamaneurol.2020.1427

研究背景

对无症状颈动脉狭窄患者实施颈动脉内膜剥脱术(CEA)涉及较高的短期围手术期风险与较低的长期卒中发病风险之间的权衡。在随机临床试验(RCT)中观察到的临床益处可能不会在真实世界的临床实践中加以验证。本研究的目的旨在验证在真实世界的临床实践中,对无症状的颈动脉狭窄患者预防性实施颈动脉内膜剥脱术(CEA)在降低卒中发病风险上是否优于保守药物治疗。

研究方法

该研究于2018年8月28日至2020年3月2日进行,研究数据使用了美国退伍军人事务部中的数据库信息。分析的数据是在2005年1月1日至2009年12月31日期间接受颈动脉影像学检查的65岁以上美国武装部队的退伍军人。研究排除标准包括没有颈动脉影像学报告的患者、颈动脉狭窄小于50%或无血流动力学明显改变的狭窄、以及在影像学检查前6个月有卒中或短暂性脑缺血发作史的患者。其中一组患者接受初始药物治疗,另外一组患者接受CEA治疗,并对两组患者进行了5年的随访观察。研究结果绘制了Kaplan-Meier生存曲线,并评估了每个队列中致命和非致命性卒中的发病风险。依据既往RCT的研究标准对患者进行筛选后,研究团队进行了真实世界患者的类RCT研究分析。估计了致命和非致命性卒中的5年累积发生概率。

研究结果

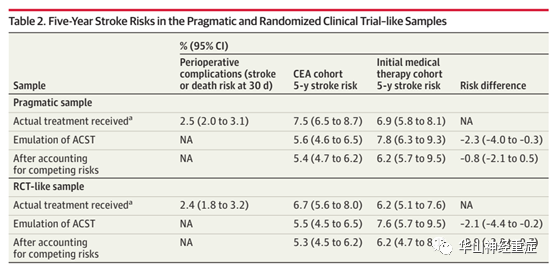

在5221名入组患者中,接受CEA的患者为2712名(51.9%;平均[标准差]年龄,73.6 [6.0]岁;2678名患者为男性[98.8%]),2509名(48.1%;平均[标准差]年龄,73.6 [6.0]岁);2479名患者为男性[98.8%])患者在颈动脉影像学检查1年内接受了初始药物治疗。在CEA队列中30天内观察到的卒中或死亡(围手术期并发症)发生率为2.5%(95%CI,2.0%-3.1%)。分配至CEA的患者与分配至初始药物治疗的患者相比致命和非致命性卒中的5年发病风险较低(5.6%vs 7.8%;风险差异为-2.3%;95%CI为-4.0%至-0.3%)。若将非卒中死亡纳入统计分析后,两个队列之间的风险差异无统计学意义(风险差异为-0.8%;95%CI为-2.1%至0.5%)。在符合RCT纳入标准的患者中,接受CEA治疗的患者中致命和非致命性卒中的5年发病风险为5.5%(95%CI,4.5%-6.5%);而接受初始药物治疗的患者中,卒中发病风险为7.6%(95%CI,5.7%-9.5%)(风险差异为-2.1%;95%CI, -4.4%至-0.2%)。包含非卒中死亡的分析中显示了-0.9%的风险差异(95%CI,-2.9%至0.7%),该差异无统计学意义。

图一 真实世界样本中致死性和非致死性卒中生存概率的组间对比

图2 真实世界样本中致死性和非致死性卒中累计发病风险的组间对比

研究结论

本研究发现,早期行CEA手术能显著降低致命性和非致命性卒中的发病风险,但当考虑到非卒中造成的死亡风险后,该差异不再具有统计学意义。本研究的风险差异为20年前临床试验卒中风险差异的一半。在分析中。鉴于CEA手术有不可忽略30天内围手术期并发症风险以及卒中预防的获益的权衡,药物治疗可能也是可以接受的治疗策略。

个人体会

既往针对无症状性颈动脉斑块的患者进行剥脱术往往能产生更大的临床获益(及5年卒中事件的风险降低),但临床试验往往设计较为严谨,术者经验丰富,手术并发症较少,血管再通更为彻底,而在真实世界中,由于进行颈动脉内膜剥脱术的中心可能临床经验并不完善,患者纳入标准较为随意都会导致手术组患者临床获益的降低,且近年来,药物治疗的研究进展迅速,包括强化降脂治疗,血压及血糖的严格控制,抗血小板治疗的优化都使药物治疗更具备降低卒中发病风险的潜力。不过令人意外的是,尽管有着诸多不利的限制,在真实世界的研究对比中,CEA手术相较于初始药物治疗仍能够降低5年卒中的发病率,显示了血管再通的治疗优势。但是这种优势较临床试验中观察到的风险差异有着显著的降低,考虑到手术有着较高的并发症发生风险,且后果可能较为严重且不可逆,这些并发症的发生对于术前无症状的患者可能均难以接受,因此,保守的内科治疗仍不失为有效的一级预防手段。

译者简介