https://doi.org/10.1007/s12028-020-01054-7

脑室内出血(IVH)通常是由基底节或丘脑出血破入脑室造成的。通过脑室外引流(EVD)注入rtPA可缩小血块体积,但难以证明其临床益处:研究有证据认为其可降低患者的全因死亡率,但并未显示功能预后的改善。这种结果可由鞘内注射后脑实质血肿扩大解释,因为颅内出血(ICH)引起的神经功能障碍与血肿体积直接相关。为确定鞘内纤溶对ICH的影响,来自德国杜塞尔多夫大学的研究团队对36例接受鞘内纤溶治疗的ICH伴IVH患者进行了研究,并与单独行EVD的有及无IVH的ICH患者进行了ICH体积及不良事件发生率的对比,结论预发表于2020-07-31的Neurocritical Care.

单中心、回顾性队列研究:2013-01至2019-01在杜塞尔多夫大学附院NICU接受经EVD注入rtPA治疗的、患有ICH伴IVH的患者。

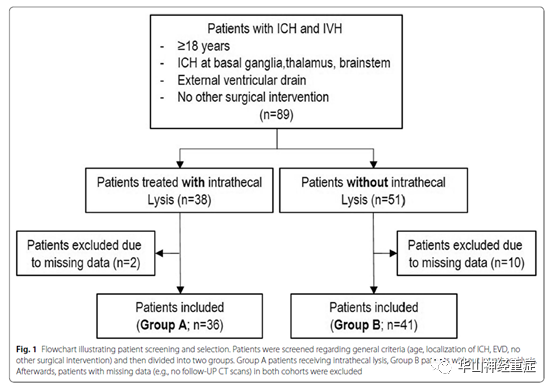

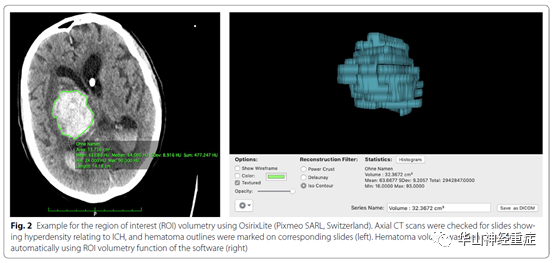

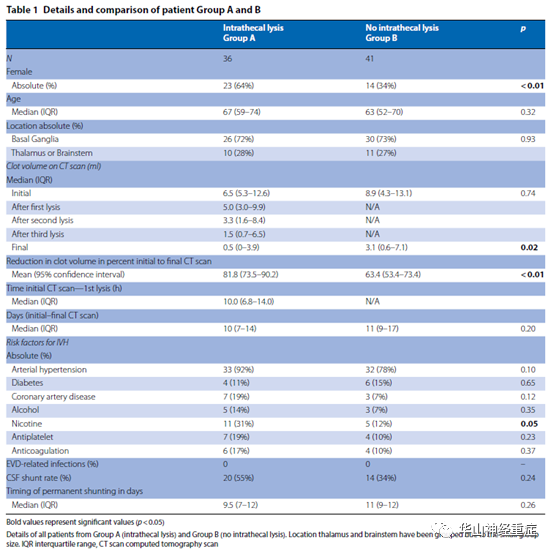

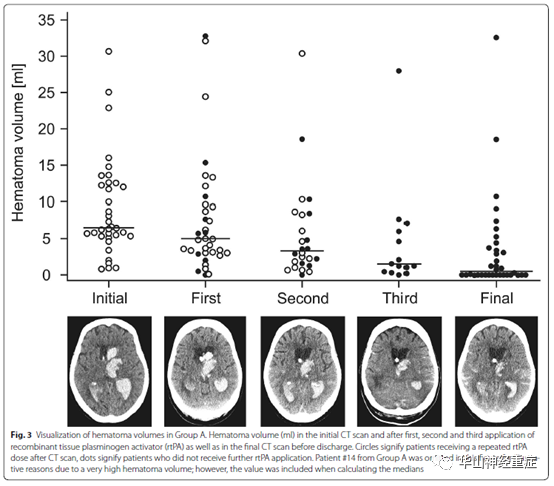

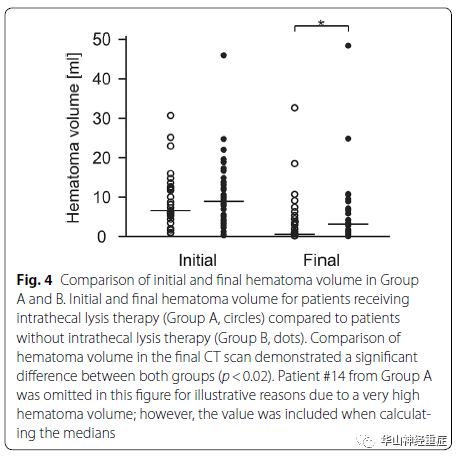

入组标准:治疗组(A)为:≥18岁;基底神经节、丘脑、脑干出血,破入任一脑室;入院及出院均行头颅CT;至少一次鞘内纤溶治疗。IVH定义为室间孔及中脑导水管梗阻引起脑积水的血容量。对照组(B)为:≥18岁;ICH位于基底神经节、丘脑、脑干;行EVD但未行鞘内纤溶治疗者。排除行血肿清除术者、动脉瘤、动静脉畸形、肿瘤破裂及创伤性出血相关患者。主要结局指标是重复CT成像中ICH的中位体积。作者使用OsiriX软件的关注区域容积测定功能(ROI)对CT影像进行分析,对每个时间点每名患者的血肿体积进行了测量,具体方法是在2-5mm间隔的CT水平切片上徒手绘制高密度血肿轮廓后使用软件ROI功能自动计算。入院后第一个显示ICH+IVH的CT被记为“初始”,第一次注入rtPA后被记为“第1次”,以此类推,出院前最后一次CT被记为“最终”。获得的数据通过SPSS v26分析,计算了中位数及四分位范围,以避免样本过小导致的失真;使用Shapiro-Wilk检验验证正态分布,Wilcoxon符号秩和检验验证血肿体积改变,Mann-Whitney U检验评估A、B组间的组差异;最后进行回归分析评估rtPA及初始血肿体积对血肿缩小百分比的影响。

A组在接受一次或多次rtPA注射后,血肿中位数从6.5mL降低至0.5mL;B组则从8.9mL降低至3.1mL;回归分析发现仅rtPA用量与血肿缩小百分比相关,而初始血肿体积与之无关。

讨 论

研究团队认为结果主要揭示了三个方面:第一,对于ICH伴IVH患者,脑室内应用rtPA可显著减少脑实质血肿的体积,无需直接用于血肿本身;第二,rtPA可加速脑实质血肿的缩小;第三,鞘内注入rtPA并不会增加脑实质血肿扩大或出血的风险。由于IVH患者许多本身就需要行EVD治疗脑积水及监测ICP,因此也给应用rtPA创造了条件。MISTIEIII实验及CLEAR III实验等也支持鞘内应用rtPA不会增加出血风险的结论。阅 读 体 会

这篇文章是研究通过将rtPA直接注入脑室,起到缩减血肿体积的作用,是很直接的思维。虽然样本量很小,但结果达到了预期,并且对于rtPA是否会反而加重出血这一点顾虑给出了肯定的反对答案。我比较感兴趣的是研究团队使用DICOM软件进行血肿体积分析的方法,众所周知CT本身的成像原理是体素成像,作者团队是通过手描血肿边界进行体积描记的,而血肿边界的判断是基于影像密度的差异,那么是否可以通过图像识别技术自动化这一步骤?我想这也是值得关注的技术发展方向。

亚专科

亚专科